탈학교사회 & 학교는 죽었다

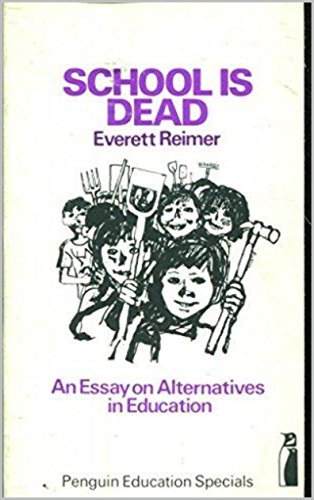

탈학교론은 1970년대에 이미 미국에서 이반 '일리히의 탈학교사회(Deschooling Society)'와 에버레트 라이머의 '학교는 죽었다(School is Dead)'와 같은 주장으로 시작되었다.

그 영향으로 한국에서도 80년대 후반 로버트 풀검의 '내가 정말 알아야 할 모든 것은 유치원에서 배웠다'와 같은 책이 큰 히트를 쳤다.

어떤 의미에서 보면 학교교육 자체를 부정하는 것은 아니라고 할 수 있다. 학교 가르치는 커리큘럼과 교육내용에 대한 의문 제기라고 할 수 있다. 학교를 혁신적으로 바꾸지 않으면 안된다는 생각이라 할 수 있다.

학교라는 곳이 사회가 요구는 스킬에만 치중한 나머지 학생 개개인의 개성과 인성을 파괴하고 있는 것은 아닌가 하는 문제제기라고 볼 수있다.

지금의 시대를 살펴보면, 한국의 학생들은 이미 진학에 필요한 모든 공부를 학원에서 하고 있고, 기본적인 지식은 인터넷을 통해 스스로 습득하고 있다. 이미 학교는 과거의 지식전달의 기능을 상실한지 오래다.

그렇다면, 학교교육을 효율적으로 뜯어고쳐야 하는데, 이는 거의 불가능에 가깝다. 그 이유는 기득권 세력으로 일컬어지는 현직교사 들의 일자리 대부분이 사라져야 하기 때문이다. 둘째는 학원권력으로 일컬어지는 교육시장의 판도가 쉽게 바뀌지 않는데 그 이유가 있다.

학부모들은 그런 학교와 학원들의 목소리에 매몰되어, 지금의 현실을 당연시해서 받아들이고 있다. 물론 대안학교와 같이 아이들만의 개성과 특징을 고려한 교육을 실시하는 곳도 있다. 하지만 이런 교육들은 부모들의 어지간한 정성과 경제력이 받쳐주지 않는 그리 쉽지 많은 않다. 어쩔수 없이 남들 다 하는 기득권 세력들이 깔아놓은 편한 길을 갈 수 밖에서 없다는 변명이 통하는 것이다.

학교에 갔다가 바로 학원으로 가는 일상을 반복하는 아이들을 보고 있노라면, 물론 그 자체가 지금 시대의 흐름이고 다 그렇게 산다고는 하지만, 정작 아이들이 자신의 적성에 맞는 것들을 스스로 배우고 21세기의 사회를 살아가고 자아실현과 행복의 추구를 이룰 수 있을지가 의문이다.

스스로가 선택해서 경제적 안정을 이루며 자신이 하고싶은 걸 하는 삶.

그리 쉽지가 않아보인다.

#21세기교육 #탈학교사회 #학교는죽었다.

'학교교육&이론' 카테고리의 다른 글

| 자기 조절 학습(Self-Regulated Learning)은... (7) | 2024.12.19 |

|---|---|

| 지금 시대 학교의 불필요성 (0) | 2024.11.29 |